Dieser Beitrag eröffnet unsere fünfteilige Berichterstattung zum Festival des italienischen Genrefilms „Terza Visione“.

Fünfzehn Langfilme an vier kochend heißen Julitagen. Eine Überdosis Zelluloid. In den Nächten zieht ein Wolkenfeld berauschender Bilder durch den Kopf. Viel gehörte Satzfetzen wie „io ho paura!“ und „ti voglio bene!“ hallen nach. Unterdessen fegt das überhitzte Hirn allzu schnell die Gedankensplitter zusammen, um Platz für den nächsten Reizschub zu schaffen. Dies ist die Schattenseite eines dicht programmierten Festivals: Man hat kaum Zeit, Eindrücke zu verarbeiten, nachklingen und sich setzen zu lassen. Doch gibt es gute Gründe, sich dieser Fülle auszuliefern. Denn das „Terza Visione – Festival des italienischen Genrefilms“ im Kino des DFF in Frankfurt am Main bot nun schon in sechster Auflage die Gelegenheit, viele cineastische Fundstücke das erste und vielleicht einzige Mal überhaupt auf großer Leinwand zu sehen – als Gemeinschaftserlebnis unter Gleichgesinnten und in dem Format, für das die Werke ursprünglich bestimmt waren. Den Kuratoren geht es laut Programmheft darum, „populäre Klassiker und obskure Entdeckungen des italienischen Genrekinos der 1950er- bis 80er-Jahre in einem Streifzug durch unterschiedliche Filmgattungen“ zu präsentieren, sei es nun Giallo, Horror, Erotik, Western, Komödie oder Schlagerfilm. Ehrensache, dass ausschließlich analoge, aus internationalen Archiven oder privaten Sammlungen beschaffte 35-mm-Kopien projiziert werden – oft in der italienischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln, die extra für das Festival erstellt wurden. Kundige Einführungen vor jedem Film gehen etwa auf die Filmografie des Regisseurs, die Produktions- und Vertriebsbedingungen, die Zensurgeschichte und nicht zuletzt die technischen Eigenheiten der gezeigten Kopie ein. Beispielhaft für die hier waltende Akribie etwa, wenn im Anschluss an die Vorführung der deutschen Kinokopie des Mafia-Gerichts-Dramas „Gewalt: Die fünfte Macht im Staat“ („La violenza: Quinto potere“, 1972) von Florestano Vancini auch noch das um zwölf Minuten längere Ende der italienischen Fassung per extra angefertigtem VHS-Scan gezeigt wird. So erinnern der kompromisslose Aufwand, die Expertise und die Liebe zum Detail, die in der Filmauswahl, der Suche nach der besterhaltenen Kopie, den Untertitelungen und Begleittexten aufscheinen, eher an eine obsessive Forschungsexpedition denn an schnödes Binge-Watching.

Horrorklassiker, Stiefkinder und Außenseiter

Bekanntester Beitrag dürfte dieses Jahr der Horrorklassiker „Suspiria“ (1977) gewesen sein, der als nahezu neuwertige Technicolor-Erstaufführungskopie einen authentischeren Eindruck von Dario Argentos farbenprächtiger Bildkompositionen vermittelte, als es eine Blu-ray je könnte. Dabei schlägt das Herz der Programmverantwortlichen Andreas Beilharz und Christoph Draxtra mehr für die die abseitigen Nebenwerke und vergessenen Funde, die Stiefkinder und Außenseiter des italienischen Kinos. So findet sich neben etablierten Regisseuren wie Lucio Fulci, Mario Bava und Joe D’Amato auch eine Vielzahl von Namen, die allenfalls einem kleinen Kreis von Cinephilen etwas sagen dürften. Der Reiz der dichten Programmierung liegt nicht zuletzt auch darin, dass all diese Werke ungeachtet ihrer filmgeschichtlichen Einordnung auf Augenhöhe präsentiert werden. So findet auch ein krudes, mit einfachsten Mitteln produziertes Schauerstück wie „Mania“ (1974) von Renato Polselli seine Liebhaber. Für mich war die Dreiecksgeschichte um einen exzentrischen Wissenschaftler, seine Frau und seinen Zwillingsbruder, die vermutlich dem gotischen Ambiente britischer und US-amerikanischer Produktionen aus dem Hause Roger Corman oder Hammer Films nacheiferte, eine enervierende Erfahrung. Doch konnte, wer handwerklichen Konventionen keine vorrangige Bedeutung zumisst, durchaus Begeisterung für das dauerhysterische Laienschauspiel, das liebevoll improvisierte Bühnenbild (in dem u.a. ein bemalter Zementmischer die Laborausstattung verschönert), die preiswerten Effekte und das konstant hohe Verstörungslevel der Inszenierung entwickeln. Eine Lieblingsszene jedenfalls bleibt: Der Schurke im Rollstuhl, der mit entstellenden Brandwunden im Gesicht und an den Händen gezeichnet ist, streift sich seine – erkennbar künstliche – Handverkleidung ab und verhöhnt die Heldin (und die Zuschauer) für ihre Leichtgläubigkeit. Man sähe doch, dass das nicht echt sei! So gelingt diesem irrwitzigen Film ausgerechnet mit der billigsten Maske sein glaubhaftester Spezialeffekt.

Wenn das „Terza Visione“ künstlerische Exzellenz und souveränes Handwerk gleichberechtigt neben rohe Exploitation und Heimwerker-Schnellschüsse von Überzeugungstätern stellt, hinterfragt es zugleich die Sinnhaftigkeit filmischer Kanonisierung und Hierarchisierung. Gerade aus heutiger Sicht mutet die unbändige Vielfalt des klassischen italienischen Genrekinos, das sich im Spannungsfeld von individuellen Obsessionen, Publikumserwartungen und ökonomischen Zwängen wild entfalten konnte, so verheißungsvoll und fremd an wie eine ferne Galaxie. Man beginnt vor diesem Hintergrund, die eigenen Sinne neu zu kalibrieren und die individuellen Verschrobenheiten einzelner Werks um so mehr zu schätzen.

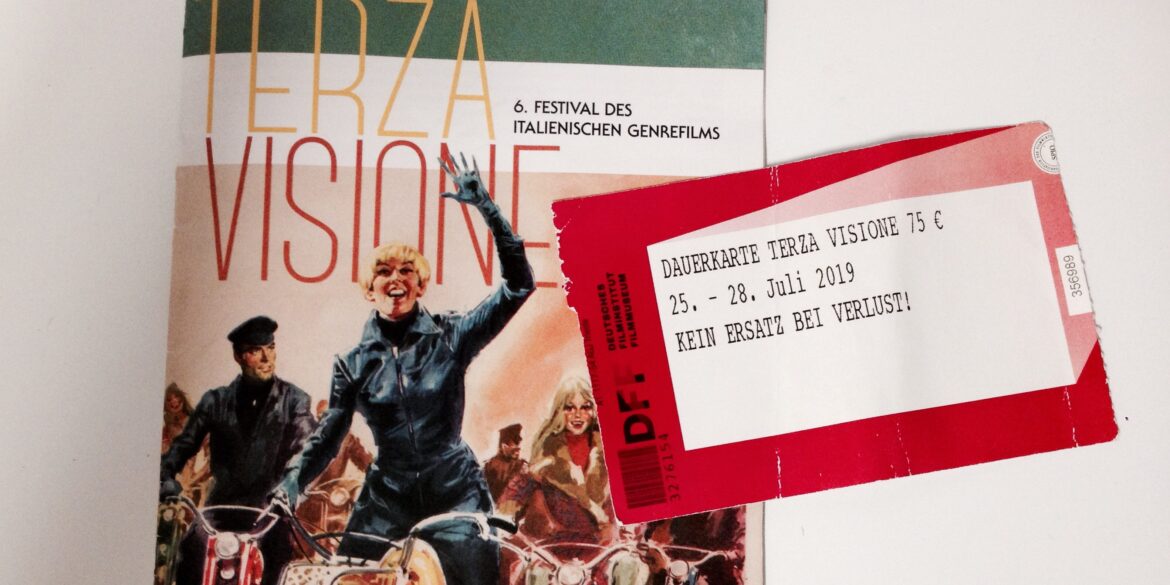

Das „Terza Visione – 6. Festival des italienischen Genrefilms“ im Kino des Deutschen Filminstitut & Filmmuseum zeigte vom 25. – 28. Juli 2019 populäre Klassiker und obskure Entdeckungen des italienischen Genrekinos der 1950er bis 80er Jahre, von Haunted House Horror, Wüsten-Western und venezianischer Bordellerotik bis zum Schlager- und Discofilm. Drei WEIRD-Autoren berichten von ihren intensivsten, beglückendsten und verstörendsten Eindrücken. #terza-visione

Ruhmlose Bastarde

Besonders produktiv ist unvoreingenommene Neugier zumal, wenn stilistische Exzellenz und inhaltliche Schäbigkeit innerhalb eines Werks so verstörend kollidieren wie in „Die letzte Orgie des Dritten Reichs“ („L’ultima orgia del III Reich“, 1977) von Cesare Canevari. Wie der Titel ahnen lässt, handelt es sich um einen Vertreter der Naziploitation, einem Subgenre also, das die Zuschauer vornehmlich mit Uniformfetisch, lesbischen Akten, Sadomasochismus, Melodramatik und extremer Gewalt an Frauenkörpern bei Laune halten will. Indem Naziploitation Szenerien und Schauplätze aus dem III. Reich in den Dienst reißerischer Inszenierungen stellt, die die Erwartung des Publikums auf Schauer, Erotik oder gar Komik erfüllen sollen, reiht sie sich im Grunde nahtlos in die Riege anderer süffiger Unterkategorien des „Ausbeutungsfilms“ ein, ist allerdings aufgrund der politisch-historischen Dimension des Sujets weitaus heikler. Inwiefern dies neben dubioser Schaulustbefriedigung auch Kunst im höheren Sinne abwerfen kann, hängt nicht zuletzt von den Ambitionen und Fertigkeiten der jeweiligen Regie ab. So könnte man neben „Il portiere di notte “ („Der Nachtportier“) von Liliana Cavani oder „Salon Kitty“ von Tinto Brass selbst Quentin Tarantinos viel diskutiertes Meisterwerk „Inglourious Basterds“ verkürzt als Edel-Naziploitation bezeichnen. Auf der anderen Seite steht eine Vielzahl zynischer Pulp-Reißer, etwa die kanadische Produktion „Ilsa, She Wolf of the SS“, für die der Holocaust nur eine willkommene Vorlage ist, um die schmierigsten Motive aus dem Women-in-prison-Baukasten in ein noch kruderes Setting mit erweitertem Folter-Instrumentarium zu überführen. „Die letzte Orgie des Dritten Reichs“ wiederum steht irgendwo zwischen diesen Extremen. Denn der Film weist eine ästhetische Güte, eine schauspielerische Qualität und einen narrativen Überbau auf, die stellenweise durchaus seriöse Ambitionen in Anlehnung an „Der Nachtportier“ aufscheinen lassen.

In der Rahmenhandlung trifft die Jüdin Lise Cohen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erneut auf ihren einstigen Peiniger und Liebhaber Conrad von Starke, den ehemaligen Kommandanten eines Lagers für jüdische Zwangsprostituierte. Rückblenden veranschaulichen ihren Leidensweg und den Versuch des Kommandanten, durch Folter und seelische Grausamkeit ihre Apathie zu brechen und ihre Persönlichkeit auszulöschen. Als sie mithilfe des ihr romantisch geneigten Lagerarztes herausfindet, dass sie keine Schuld an der Ermordung ihrer Familie trägt, wird ihr Überlebenswillen geweckt, und sie lässt sich auf ein sexuelles Abhängigkeitsverhältnis zu von Starke ein, bei dem die Machtverhältnisse sich zunehmend verkehren. Dabei unterwirft sich der Film einer Eskalationslogik, nach der selbst die menschenverachtenden Grausamkeiten des Nazi-Regimes noch durch kannibalistische Exzesse, sadomasochistische Ausschweifungen und schwülstige Lakenerotik gesteigert werden müssen. Der Holocaust wird somit zwecks voyeuristischer Schauwerte und melodramatischer Effekte in Dienst genommen und zugleich nicht zuletzt mit Blick auf einige groteske Szenen sinnlicher Lagerromantik haarsträubend verharmlost. Auf der anderen Seite: Dem einen oder anderen dieser Vorwürfe sah sich fast jede fiktionale Beschäftigung mit dem Nazi-Terror schon einmal ausgesetzt. Anders als beim künstlerischen History-Drama bleiben zudem beim Exploitationfilm die fiktionalen Verzerrungen der Geschichte sowie die manipulativen Effekte, mit denen die Emotionen des Publikums gesteuert und seine Interessen befriedigt werden sollen, weitgehend transparent. So problematisch insofern eine rein affirmative Annäherung an Filme wie „Die letzte Orgie …“ sein mag, so anregend erweisen sie sich für eine Auseinandersetzung mit den ästhetischen und moralischen Fragestellungen im weiteren Feld des Holocaust-Genres, das sich von Hochglanz-Hollywood über europäisches Festival-Arthouse bis zur konfektionierten TV-Produktion erstreckt.

Verliebt im Disconebel

Zumindest kann man Regisseur Cesare Canevari zugutehalten, dass seine Protagonistin Lise in ihrer Stärke, Komplexität und Autonomie nicht als reine männliche Projektionsfäche taugt – ein Befund, der um so mehr für andere, sympathischere Beiträge der Festivalauswahl gilt: In „Ich protestiere nicht, ich liebe“ („Io non protesto, io amo“, 1967), einem von freundlichem Witz beschwingten Beat-Musical von Ferdinando Baldo, wird der Stimmgewalt von Caterina Caselli ein Denkmal gesetzt. Unnahbar, schlaksig, fast spröde wirkt die Sängerin, die zuerst eine Schar Schulkinder, dann ein ganzes Dorf mit ihren einnehmenden Song-Interpretationen entzückt, darunter gleißende Adaptionen von „The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore“ der Walker Brothers und „I Believe To My Soul“ von Ray Charles. Caselli erweckt nie den Eindruck, dass sie ihre Rolle „spielt“ oder allzu ernst nimmt, ihr vielleicht verschmitztes, vielleicht verlegenes Lächeln ist opak, ihre Aufmerksamkeit gilt allein der Musik. Ich bin ihrem undurchsichtigem Charme sofort verfallen.

„Jocks“ (1984), der andere Musikfilm des Festivals, überzeugte hingegen weniger mit seinem Soundtrack, der generische, damals schon altbackene Italo-Pop-Derivate ohne melodische oder rhythmische Finesse aneinanderreiht. Auch das witzfreie Dauergequassel und -geprügel der beiden Hauptdarsteller, aufstrebende Disco-DJs mit großen Träumen, bereitete wenig Freude. Dass sie ihre Vorstellung von Glück, die Inszenierung einer großen Bühnenshow, nur dank des beherzten Einsatzes einer jungen Tänzerin und einer alten Opernsängerin finden können, erscheint folgerichtig. Doch nach siebzig trägen Minuten löste sich der Film überraschenderweise komplett von narrativen Zwängen und beschenkte unsere ungläubigen Augen und Ohren mit einer schier endlos währenden Show der Superlative, in der eine Großraumdisco zum Schauplatz einer bizarren Tanz-, Licht-, Rauch-, Nebel-, Feuer- und Laser-Performance der wild kostümierten Space-Band The Creatures wird. Und plötzlich ist’s (fast) ein Lieblingsfilm.

Auch in Werken wie dem Rennfahrer-Drama „Die Verlobten des Todes“ („I fidanzazi della morte“, 1957) von Romolo Marcellini, der in seiner dokumentarischen Unmittelbarkeit und der ungeschönten Zeichnung des rücksichtslosen Motorrad-Machismo wie ein früher Vorläufer von Jack Hills „The Winner“ wirkt, oder in „Gewalt: Die fünfte Macht im Staat“ sind die Frauen die stärksten, integersten Figuren. Wahrlich unbezähmbar hingegen ist die mordlustige Ehefrau in „Spell“ („Süßes Schlachthaus“) von Alberto Cavallone. In seiner tolldreisten Geschichte über Ehebruch, Inzest, Prostitution, Kommunismus und Masturbation mit Rinderhälften in einer italienischen Kleinstadt gärt das pralle Leben. Sexual- und Todestrieb, kirchliche Rituale und heidnische Exzesse gehen brüderlich Hand in Hand. Dabei ist im gezeigten Geschehen kein Hass, keine Denunziation gegenüber der Gesellschaft, kein selbstzweckhafter Wille zur Provokation zu spüren. Vielmehr gelingt Cavallone mit „Spell“ eine zeitgenössische Fortführung von Pasolinis Trilogie des Lebens, in der Lust und Liebe, Niedertracht, Schrecken, Fleisch und Fäkalien als Ausdruck der Conditio humana erscheinen. Doch davon an anderer Stelle mehr.